|更新日 2024.2.19|公開日 2017.5.13

宅建試験の合否は、民法が決め手。

しかし、民法は点がとりにくい科目です。

民法の攻略法とは何でしょうか?

この記事では、民法の苦手な人が「正しい勉強法」を身につけて、安定して高得点できる攻略法をご案内しています。長文ですが、必ずや合格できる勉強法・攻略法が身につきます。

民法がはじめての人。

勉強法がわからない人。

苦手な人。

コツがあります!

1 民法の点がとりにくい理由

1 出題数が少ない

■出題数は10問、非常に少ない!

宅建試験は四肢択一式で、50問出題されます。

内訳は次のとおりです。

① 権利関係 14問(民法ほか)

② 宅建業法 20問

③ 法令制限 8問(都市計画法ほか)

④ その他分野 8問(需給実務ほか)

民法は、①権利関係に属しており、内訳は次のとおりです。民法は10問出題です。

・民 法 10問

・借地借家法 2問

・区分所有法 1問

・不動産登記法 1問

■出題範囲

民法の出題範囲を見ておきましょう。

[民法総則]

1 権利能力・意思能力

2 制限行為能力者

3 意思表示総論

4 心裡留保 5 虚偽表示

6 錯 誤 7 詐欺・強迫

8 代理通則 9 無権代理・表見代理

10 時効制度・完成猶予

11 取得時効・消滅時効

12 条件・期限

[物権・担保物権]

13 物権総論 14 物権変動

15 対抗問題 16 相隣関係

17 共 有 18 担保物権通則

19 留置権 20 質 権

21 抵当権通則 22 法定地上権

23 根抵当権

[債権総論]

24 債務不履行 25 損害賠償

26 連帯債務 27 保証債務

28 連帯保証 29 債権譲渡

30 弁 済 31 相 殺

[契 約]

32 同時履行の抗弁権

33 危険負担 34 契約の解除

35 贈 与 36 売 買

37 賃貸借 38 使用貸借

39 請 負 40 委 任

[不法行為]

41 一般原則 42 使用者責任

[相 続]

43 法定相続分 44 遺産分割

45 相続の承認・放棄

46 遺言・遺留分

47 配偶者居住権

これに新出問題を加えれば、約50テーマです。

なお、昨2023年度の出題は次のとおりでした。

【問1】遺産分割/判決

【問2】相隣関係

【問3】請負 【問4】相殺

【問5】不在者/新出

【問6】物権変動(時効取得)

【問7】配偶者居住権

【問8】未成年者 【問9】賃貸借

【問10】抵当権

多くの人は一生懸命勉強したのに、次のテーマは出題されませんでした。

・意思表示 ・代理 ・時効

・共有 ・債務不履行

・連帯|保証 ・契約解除

・売買 ・請負 ・委任

・不法行為 ・相続分 ・遺言

このように範囲が広いために、全部のテーマをマスターするのが難しく、しかも出題数が少ないので、民法は点のとりにくい科目なのです。

2 問題自体が難しい

■応用問題が多い

試験問題は論理的な問題や事例問題などの応用問題が多いので、論点を暗記するだけでは合格点はとれません。

昨2023年の出題ではこんな感じです。

【問 4】 AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。

ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権

イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権

ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

1 ア、イ、ウ

2 イ、ウ

3 ウ、エ

4 エ

こんなレベルの問題がゴロゴロしてるんです。

民法が「12問出題」されていた平成20年以前は、下記のように箇条書きの問題が多く、暗記重視で点がとりやすかったものです。

【問 1】自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。

2 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

3 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。

4 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。(平成17年)

かつては基礎知識だけでも対応できたのですが、最近では応用問題の出題が多いので、その分、問題が難しくなっています。

2 民法の勉強法|解説書の読み方

宅建民法の試験問題は、ほとんどが「民法の規定及び判例によれば、正しい(または誤っている)ものはどれか」というように出題されます。民法の規定というのは条文のことで、判例というのは最高裁判所の見解のことです。

宅建民法用の『解説書』は、代表的な判例は取り上げていますので、『判例集』を読む必要はありません。解説書で勉強するのは条文(民法の規定)です。「条文」と言うとスルーされてしまうのですが、実際のところ、民法の勉強というのは「条文を勉強する」ということにほかなりません。

条文を抜きにして民法の勉強は絶対にありえないのです。みなさんが使用する市販の『解説書』も、『条文の解説書』です。みなさんは解説書を読んで「宅建民法を勉強する」わけですが、実は「条文を勉強する」のです。

「民法を勉強する」というのは、「民法の規定・条文を理解する」ということです。規定・条文が規定されるに至った「趣旨やその理由を理解する」のです。

どの規定・条文も制度趣旨や理由があって定められているのですから、これらを理解しないことには、民法を理解することはできません。民法の『解説書』は、こうした制度趣旨や立法理由をわかりやすく説明しているのです。

1 原則・例外、要件・効果などをおさえる

解説書を読むときには、まずは4つのポイントを理解しましょう。民法理解に欠かせないもっとも基本的なポイントです。

1 意 義

2 原則と例外

3 要件と効果

4 本人と第三者との権利関係

これだけに限られるわけではありません。ほかにも、成立要件・性質・場合分け・種類など、数多くあります。

■意義|用語の意味を理解する

民法理解の第1歩は、用語の意味を理解することです。たとえば「虚偽表示とは?」「物上保証人とは?」「契約不適合とは?」などなど……。

まず、こういった民法用語の意味を理解しなければなりません。

ただ、宅建試験では「用語の意味」自体を問う問題は出題されませんので、用語の意味を「1字1句」暗記する必要はありません。おおよそのイメージで十分です。

たとえば、「詐欺」というのはだまされて契約すること、「錯誤」は勘違いして契約すること、という程度です。

「用語の意味」を知ることが、民法マスターの第1歩です。

■原則と例外|必ず試験に出る

民法の規定・条文は、基本的には「原則と例外」で構成されています。原則と例外は非常に重要で必ず試験に出ます。解説書では「原則と例外」を説明していますので、絶対におさえなければなりません。

具体的に説明しましょう。たとえば「未成年者の行為能力」について、解説書は次のように解説しています。

原則と例外がお分かりでしょうか。

これは、未成年者が契約をするときには、原則として自分1人ではできず、必ず親などの法定代理人の同意が必要であること。

ただし(=例外として)単に権利を取得したり、義務を免除される行為については、法定代理人の同意は不要で、未成年者が単独でできる、と説明しているのです。この「原則・例外」が試験に出るのです。

「原則と例外」の理解も、民法マスターの第1歩です。

■要件と効果|必ず試験に出る

民法の条文は基本的には要件と効果で成り立っています。要件と効果も非常に重要で、必ず試験に出ます。解説書では、要件とその効果について説明していますので、必ずおさえましょう。

さて、原則・例外、要件・効果は、大体このような構成になっています。

・原則=(要件)+(効果)

・例外=(要件)+(効果)

常にこの図式で記述されているわけではありませんが、こんな感じです。

要件と効果はどのように説明されているか、先ほどの「未成年者の行為能力」で確認しましょう。

未成年者が契約をするときには、原則として法定代理人の同意が必要とされており、同意がないときは、取り消すことができるという趣旨でした。

「同意がない」という要件があれば、「取り消すことができる」という効果が与えられており、これが原則なのです。そして「単に権利を得る、または義務を免れる行為」という要件があれば、例外として「同意はいらない」という効果が与えられているのです。

原則の場合には、どういう要件のときに、どんな効果が生じるのか、例外の場合には、どういう要件のときに、どんな効果が生じるのか。

これを理解しているかが試験に出るわけです。

「要件と効果」の理解も、民法マスターの第1歩です。

■本人と第三者との関係|必ず出題

民法では、本人と第三者との権利関係も非常に重要です。

民法の重要な機能は「紛争解決の標準マニュアル」という点にあるのですが、法律関係とか契約では「本人と第三者の権利関係」がしばしば紛争となり、そして、本人と第三者の利益は常に対立するのです。

この対立(紛争)を解決するマニュアルが民法というわけです。

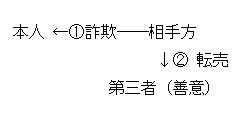

たとえば、相手方にだまされて契約した詐欺の場合について、解説書はおおむね次のように記述しています。

相手方にだまされて契約をしたときは、だまされた本人はその契約を取り消すことができるけれども、善意の第三者に対しては、契約を取り消したことを主張できない、「取り消したんだから、もともとの権利は自分にある」とは言えないというわけです。

民法では、こうした第三者に対する関係を理解しなければなりません。「本人」と「第三者」が対立したときに、民法はどういう趣旨・理由で一方を保護しているのか、ここが試験に出るのです。

なお、第三者を保護すべきだという場合でも、その要件は一様ではありません。過失(不注意)がある場合には保護されないとか、過失があってもいいとか、でも重過失はダメだとか、登記がなければ保護されないとか、登記がなくても保護されるとか、いろいろです。

また、第三者といっても、単なる第三者なのか、善意の第三者なのか、それとも善意無過失の第三者なのか。一体どのような要件を備えた第三者が保護されるのか。

「本人と第三者との権利関係」を理解することも、民法マスターの第1歩なのです。

2 趣旨・理由を理解する方法

■暗記では通用しない事例問題

試験問題の多くは事例問題です。たとえば「AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得て、当該建物をCに転貸したが、……」というように、具体的な事例で出題されます。

そのため、これらのポイントについて「暗記に重点を置いた勉強」で頑張っても、合格に必要な応用力はつきません。

民法の規定・条文は「立法趣旨があって論理的に組み立てられている」わけですから、その趣旨・理由を理解しなければならないのです。

■最強の勉強法「ので・から説」

ここで紹介する「ので・から説」は、論理的思考力を「確実に身につける」最強の方法です。

民法だけではありません。この勉強法はすべての法律に適用できます。簡単な勉強法なので、あなたも今日からすぐに使えます。

■「ので・から説」って?

この「民法攻略法」は、弁護士をしている先輩から教わったものです。

「ので・から説」は、「~~ので、……である」「~~だから、……である」などの記述から「趣旨・理由」を理解する勉強法をいいます。

どういうことかと言えば、原則や例外、要件や効果、第三者との権利関係などの説明を読むときには、次のような記述に注意するのです。

「~~ので、……である」

「~~だから、……である」

「~~のため、……である」

「~~。そうすると、……である」

「~~。したがって……である」

「……である。なぜなら~~」

この「~~の部分」が、まさに「趣旨・理由」を説明した最も重要な個所なのです。ここを注意深く読んで、原則や例外、要件や効果、第三者との権利関係などを理解していきます。

これらの記述を総称して「ので・から説」といいます。

■むつかしく考えないこと

論理的な勉強といっても、むつかしく考えることはありません。宅建民法は、司法試験や国家公務員上級試験などと比べて、それほど「緻密な論理性」が要求される科目ではないのです。

要するに、「ので・から」に注意しながら読んでいく、というだけのことです。

「ので・から」を手がかりに「なるほど、そういうことか」と趣旨・理由を理解する。民法の勉強はこの積み重ねです。「ココが重要だろう」と当て推量で解説書を読んでいては、永遠に民法をマスターすることはできません。

■どんな解説書がいいか

以上の理由により、趣旨・理由がキチンと書いてある解説書を選ばなければなりません。

「わかりやすくまとめた」というだけの本は『要点ブック』であって『解説書』ではありません。解説書の選択は、よくよく注意してください。

3 最高裁判所も「ので・から説」

■効果は実証済み

「ので・から説」が法律の現場でどのように使われているか、論より証拠、最高裁判所の判例で確認してみましょう。

宅建試験では、平成20年(2008)から令和5年(2023)まで連続して16年間、判決文問題が1問出題されていますので、直近3年間の判決文問題をみておきましょう。

便宜上[テーマ|その論点]を付記しています。試験では、判決文を手がかりに【問1】~【問4】の正・誤を判断していくことになります(【問1】~【問4】の選択肢は省略)。

判決文は読みづらいものですが、ここでは「ので・から説」で判旨が理論構成されていることを確認するだけですから、ザーッと目を通すだけで十分です。

下線部分が「ので・から説」で趣旨・理由を記述した個所、赤字部分が結論の記述、青字部分は注意する記述・キーワードです。

[テーマ|論点] 遺産分割|賃料債権

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

[テーマ|論点] 物権変動|対抗要件

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

[テーマ|論点] 賃貸借|敷金

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であっても異なるところはないと解すべきである。

3 民法の合格対策

1 まず民法から始めよう

■民法からスタート|合格の鉄則

どの科目から勉強すべきでしょうか。

民法か宅建業法か、いろいろ意見もありますが、民法から始めるのが合格の鉄則です。民法は私法の基礎科目だからです。

宅建専門校の講座が「最初に民法を講義する」のも、この理由からです。

こうして民法の基礎が理解できると、それほど苦労せずに「得点源」である宅建業法もマスターすることができるのです。

■民法の次に宅建業法を

最初に宅建業法から、とすすめる向きもありますが、おすすめできません。やさしいから、出題数が20問もあるから、という理由です。

しかし、宅建業法は得点しやすい科目ですから、短期間で合格点に達することはむつかしくありません。早く始めなければならない理由はないのです。

民法は勉強するテーマが非常に多いうえに、短期間で一気に力がつく科目ではないので、後回しにすればするほど不利になります。

だからこそ、民法から始めるべきなのです。

2 開始時期

■早ければ早いほど有利

範囲が広い民法を合格レベルにもっていくには、どうしても「一定の勉強期間」が必要です。

できるだけ早い時期にとりかかるのが正しい合格対策といえます。遅く始めて有利になることは決してありません。

■遅くとも3月には始めよう!

2月以前から始めた人は好スタートですが、まだの人は今すぐ始めましょう。スランプになる時もありますから、スタートは早ければ早いほどいいのです。遅くとも3月には開始したいものです。

リベンジの人は4月からでも大丈夫でしょうが、途中で何があるか予測できないのが人生です。余裕をもってスタートしましょう。

3 過去問レベルの勉強を

なかなか手強い民法ですが、ではどんなレベルの勉強をすればいいのでしょうか?

ズバリ、過去問のレベルです。宅建民法は、民法学の勉強ではありませんから、学説や判例について細かくやる必要はありません。

実際に出題された過去問レベルの勉強をすればいいのです。基礎知識から応用まで、範囲においても、内容の深さにおいても、過去問が最良のテキストです。

詳細は「過去問は最良のテキスト」で案内しています。

4 何点とればいいのか?

詳細は「民法は最低でも何点必要か?」で案内しています。

追伸|図を書くクセを

『解説書』を読むときや過去問練習をするときに、「A、B、C」が登場する事例が出てきたら、必ず用紙に「A→B→C」と関係図を書く習慣をつけるようにしてください。事実関係を理解して、正解するためです。頭ん中だけでイメージしてテキストを読んだりしていては、正解できません。

賃貸人A、賃借人B、転借人C、Aの債権者Dなどとオールキャストが登場すると、図を書かないことには完全にお手上げ。本試験の2時間という「限られた時間」では、簡単な事例問題であっても、最初に問題を解く際も、後から見直し作業をする際も、図がないと、ちょっとしたパニックにおそわれます。

本試験では、問題用紙の余白(常にタップリあるわけではありません)に書いて解くことになりますので、小さなスペースでも書けるように、今から慣れておきましょう。

A、B、Cの立場や権利の流れなどが一目してわかりさえすればいいのですから、自分流の図でかまいません。

1回で合格する決意で取り組みましょう。

ご健闘を祈ります。

(長文のおつきあい、お疲れさまでした)