|更新日 2023.3.17|公開日 2022.3.10

1|取消しによる物権変動と登記

いろいろな原因で「契約が取り消された場合」の物権変動と登記の関係です。

取消し前に登場した第三者と取消し後に登場した第三者に分けてみていきましょう。

1 取消し前の第三者

これは、取消しの効果の問題 取消し前の第三者に対しては、登記ではなく、取消しの効果の問題です(96条)。

① 錯誤・詐欺による取消し

たとえば、Aが自分の錯誤やBの詐欺を理由に取り消した場合には、その取消しは善意かつ無過失の第三者に対抗できないので、Cが善意無過失であれば、たとえCに登記がなくても、Cには取消しの効果を対抗できません。これは「対抗要件(登記)の問題」ではなく、取消しの効果、つまり「善意無過失の第三者保護の問題」なのです(95条4項、96条3項)。

② 制限行為能力、強迫による取消し

Aが制限行為能力や強迫などを理由に売買を取り消した場合、この取消しは善意無過失の第三者に対抗できるので(96条3項)、「登記」が第三者Cに移転していても、Aは登記なしに、取消しの効果をCに主張することができます。

これらの場合、「登記がないと対抗できない」とすると、制限行為能力や強迫を理由とする取消しは、ほとんど意味がなくなってしまうからです。

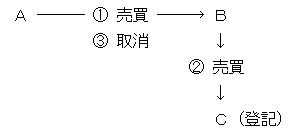

2 取消し後の第三者

対抗要件の問題で登記で決まる 取消し後の第三者に対しては、対抗要件の問題で、権利取得の優劣は、登記の先後で決まります(177条)。

つまり、契約が取り消された場合は、

① 取消しによるB→Aの所有権復帰と

② 取消し後のB→Cへの所有権移転は、

二重譲渡と同様の関係が成立し、その優劣は登記によって決まるため、「先に登記を備えた方が優先」します。

Aが、AB間の売買を取り消した後は、その旨の登記がなければ、取消し後に権利を取得した第三者Cに対抗できません。

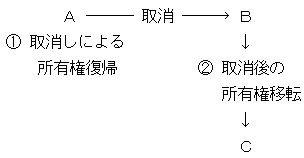

重 要 保護される第三者の意味

「詐欺・強迫」で学習したように、保護される第三者というのは、取消しの原因(詐欺や錯誤など)となる意思表示を前提として新たな利害関係に立った者をいいます。つまり、取り消される前に取引関係に立った第三者です。

取消し後に登場した第三者は、その時点ですでに前の権利関係は取り消されて終わっており、これを前提として取引関係に立ったわけではないので、「取消しによる保護の対象とはならず」、対抗関係=登記の問題となるわけです。

「第三者」といっても、取消し前・取消し後で扱いが異なる理由です。

2|時効と登記

1 所有者との関係

原権利者Aの所有地を占有しているBが、時効取得の要件を満たせば、Bは登記がなくても、Aに対して、所有権取得を主張して移転登記の請求ができます。

A・Bは物権変動の当事者であって、Aは第三者ではないからです。

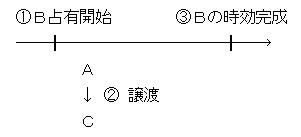

2 時効完成前の第三者

これも当事者間の問題 Bの取得時効の完成前に、土地がA→Cに譲渡され「移転登記もなされた後」に、Bの時効が完成したという場合です。

この場合にも、Bは登記がなくともCに時効完成を対抗できます。C・Bは、時効による物権変動の当事者であって、新所有権者Cは「第三者」ではないからです。両者は「当事者の交代」にすぎないため、Cに登記があってもなくても関係ありません。

「時効取得者」と時効完成前の「第三者」とは、当事者間の問題なのです。

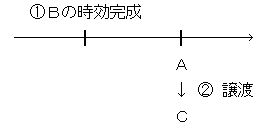

3 時効完成後の第三者

対抗要件の問題で、登記で決まる 時効完成後に第三者がその権利を取得した場合は対抗問題で、登記で決まります。

Bの取得時効完成後に、A→Cの譲渡があった場合には、

① 時効取得者Bと

② 時効完成後の第三者Cとは、

二重譲渡と同様の関係が成立し、その優劣は登記によって決まるため、先に登記を備えた方が優先し、完全な所有者となります。

Bは、所有権を時効取得しても、その登記をしなければ、時効完成後に登記を備えた第三者Cに所有権を対抗できません。

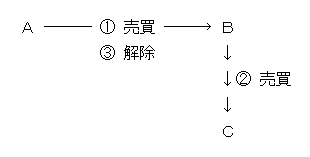

3|契約の解除と登記

契約を解除した場合にも、「取消し」と類似の問題が生じます。

1 解除前の第三者

解除の遡及効の問題 契約を「解除する前」に、すでに第三者が権利を取得していた場合は「解除の遡及効の問題」です(545条1項但書)。

Aが、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除しても、その解除前にすでに第三者Cが権利を取得していれば、Aは、解除による所有権復帰をCに対抗することはできません。

たとえば、買主Bの代金不払いを理由に契約が解除されると、解除の効果として、契約ははじめにさかのぼって消滅するので(解除の遡及効)、契約は最初から存在しなかったのと同じ状態に戻ります。そうすると、解除される前に権利を取得した第三者Cも、はじめから権利を取得しなかったこととなって、まったく責任がないのに(他人の責任が原因で)権利を失うことになってしまいます。

そこで民法は、この第三者を保護するために、解除をしても「第三者の権利を害することはできない」と定めて解除の遡及効を制限したのです(545条1項但書)。

なお判例(最判昭58.7.5)は、この第三者には「対抗要件として登記が必要」としており、これは確定した判例です。第三者は自らに権利移動があったのであれば、これを公示して権利者としてなすべきことをしておくべき、つまり対抗要件を備えておくべきであるということなのです。

2 解除後の第三者

対抗要件の問題で、登記で決まる 契約を解除した後に、第三者がその権利を取得した場合は、これはもう177条の対抗要件の問題で、権利取得の優劣は登記の先後で決まります(177条、最判昭35.11.29)。

Aによる契約解除後に、第三者Cが現れた場合には、

① 解除によるB→Aの所有権復帰と

② 解除後のB→Cへの所有権移転とは、

二重譲渡と同様に、権利取得の優劣は登記で決定されます。

Aは契約を解除しても、自己への所有権復帰を登記しない間に、その解除後にCが先に登記を備えてしまえば、Cに所有権を対抗することはできません。

4|相続による物権変動と登記

A・Bが、共有持分各1/2で共同相続したときに、Aが「単独相続」の登記をし、これを第三者Cに譲渡して移転登記もすませたという場合、はたしてBは、自分の1/2の持分をCに対抗するために登記が必要でしょうか。

判例(最判昭38.2.22)は、共同相続により物権を取得したBは、自己の相続分を「登記なくして」第三者に対抗できるとしています。Aが勝手に単独名義で登記しても、その登記は、Bの持分に関する限り無権利の登記であるため、第三者Cも、Bの持分については、その権利を取得することはできないからです。

一方で、Aからその「共有持分」を譲り受けたCは、その譲渡について登記がなければ、他の共有者Bに対して共有持分の取得を対抗できません(したがって、共有物の分割請求ができない)。Aが、自己の「共有持分」をCに譲渡した場合、共有者Bは、177条の第三者にあたるのです。

なお遺産分割による持分の取得も物権変動であるため、第三者に対抗するには登記を必要とします。

5|物権変動の無効と登記

2つの場合をみておきましょう。

1 公序良俗違反で無効の場合

公序良俗違反の法律行為(契約)は無効(90条)なので、はじめから物権変動は生じないため、公序良俗違反の行為を通じて第三者が登記を備えても、真の権利者は登記なしに第三者に対抗することができます。

2 虚偽表示による無効の場合

A・B間の売買契約が虚偽表示によって行われた場合、仮装の所有権者Bから譲り受けた善意の第三者Cに対しては、Aは、虚偽表示による無効を対抗できない(94条2項)ため、Cは完全に所有権を取得するので、Cに登記は不要です。

宅建民法講座|テーマ一覧