|更新日 2023.2.25|公開日 2017.7.24

1|債権譲渡の意味

1 債権譲渡の意味と必要性

意 味

債権譲渡というのは、債権の同一性を変えることなく、契約によって債権を移転することです。債権者と譲受人(新債権者)との不要式の契約で、当事者の合意(意思表示)だけで効力が生じます。

売買代金の支払いを求める金銭債権などの債権は、財産として独立の価値をもっているので、民法も、原則として債権に譲渡性を認めています。土地や建物を売買するのと同じように、債権を売買することができるわけです。

譲渡の必要性

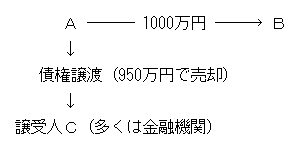

わかりやすい例をみてみましょう。

たとえば、AはBに1000万円を貸していて、支払期日=履行期は6月末日となっています。ところがAは、4月25日に従業員に給料を支払わなければならず、この履行期前に現金を必要としています。Aがとりうる簡単な手段は、1000万円の金銭債権をCに950万円で売る=譲渡することによって現金を手にすることです。

債権譲渡はこうした資金調達のほかにも、Aの債権者が、Aの金銭債権を弁済として譲り受けたり(債権回収手段)、Aが、Dから800万円の借金をしたいときに、その1000万円の金銭債権を担保に入れる(債権の担保化)など、取引界で広く利用されています。

2 債権の同一性

債権は、契約によって譲渡されることが多く、譲渡契約は、譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との合意(意思表示)だけで効力が生じます。

ただ後述するように、「債権を他人に譲渡した」ということを債務者や第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることが必要です。とくに債務者は、「債権者が変更した」事実を知らないときは、二重弁済をするおそれがあるため、ときに事態は深刻になります。

債権譲渡では同一の債権が移転するので、債務者は、これに付随した抗弁権(同時履行の抗弁権とか期限の猶予など)を、同じように譲受人に対しても主張することができます。債務者が譲渡人に対して有していた相殺権も同様です。

また、債権を担保している抵当権や保証債務も、別段の特約がない限り、当然に譲受人に移転します。

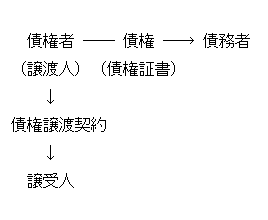

3 譲渡の方法

債権は、債権譲渡契約によって譲渡されます。この契約の当事者は、譲渡人と譲受人で、債務者は関与しません。債権の内容は変更しないので、債務者に不利益にはならないからです。

債権証書(借用書、郵便貯金通帳、銀行預金通帳など債権の存在を証明する書類等)が作成されていても、債権証書の交付は譲渡契約の要件ではなく、契約はあくまでも「当事者の合意」だけで効力を生じます。

要するに、債権という財貨の譲渡であり、この点は所有権の譲渡(土地や建物などの売買)と何ら変わらないのです。したがって、譲渡された債権がすでに消滅していたり、債務者が無資力になり債権が経済的に無価値になったときの譲渡人の責任も、売買における売主の責任と同様に扱われることとなります。

4 将来債権の譲渡性

将来発生する債権でも譲渡できる

判例は、債権の譲渡は、現に存在する債権だけでなく、将来発生するであろう将来債権の譲渡も有効であると認めてきました。この見解は「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」と明文化されました(466条の6)。

将来債権の譲渡があった場合に、その債権が発生すれば、譲受人は、発生した債権を当然に取得します。なお判例は、すでに発生している既発生債権と将来の債権を一括して譲渡するという「集合債権」の譲渡やその予約も、債権が特定されていれば有効としています(最判平13.11.22)。

2|債権の譲渡制限

契約自由の原則により、債権は原則として自由に譲渡できますが、次のような制限があります。

1 債権の性質による制限

債権の性質上、譲渡が許されない場合があります。たとえば、有名な音楽家にバイオリンを教えてもらう債権とか、著名なアスリートにテニスを教えてもらう債権などです。

債権の性質上、教えてもらう債権者が変わると、債権の内容もまったく変わってしまうため、譲渡は認められません。

2 譲渡制限特約による制限

譲渡制限特約に反する譲渡

債権者・債務者の当事者が、債権の譲渡を禁止したり、または制限する旨の「譲渡制限の意思表示」=譲渡制限特約をすることがあります。

これは、債務者としては、予期しない過酷な取立てをする債権者へ債権が譲渡されることを極力避けたい事情があるからです。判例も、譲渡制限特約は、債務者の利益を保護するために付されるものとしています(最判平21.3.27)。

しかし一方では、債権譲渡による資金調達や債権回収など債権の流動性を失わせることはできません。そこで新民法は、譲渡制限特約があって、これに違反した譲渡でも、債権譲渡は有効としました(466条2項)。「譲渡制限特約に違反した債権譲渡」でも無効とはならず、譲受人が新債権者となり、債務者は譲受人に弁済等をすることとなります。

譲受人が悪意・重過失のとき

ただし、譲受人が譲渡制限特約を知り、または重過失によって知らなかった、つまり悪意または重過失の場合には、例外的に、債務者は、

① 債務の「履行を拒む」ことができ、かつ、

② 譲渡人に対する「弁済・相殺その他の債務消滅事由を対抗」できる、とされます。

悪意・重過失ある譲受人の催告権

さて、譲受人が悪意・重過失の場合は、譲受人が債務者に履行請求しても「履行拒絶」され、また、債務者は、譲渡人(旧債権者)に対しても「履行しない」(債権は譲渡されたので)という、いわゆるデッドロック状態(こう着状態)が生じます。

そこで、この事態を解消するために、履行を拒絶された譲受人は、債務者に対して相当の期間を定めて、「譲渡人を履行の相手方として履行せよ」と催告をし、その期間内に履行しないときは、もはや債務者は履行拒絶することができず、譲受人に履行しなければなりません。

なぜなら、譲渡制限特約は、債務者を保護するためのものですが、「旧債権者に弁済するように」催告しても、なお弁済しないような債務者を保護する必要はないからです。

3|債権譲渡の対抗要件

債権が譲渡された場合、この権利変動を債務者や第三者に主張するには、対抗要件が必要です。土地・建物の売買があって所有権が移転した(物権変動があった)ときに、「引渡し」や「登記」などの対抗要件を必要とするのとまったく同じです。

債権譲渡の対抗要件には、

① 債務者に対するものと、

② 第三者に対するもの

とがありますので、別々に分けて確認しておきましょう。

4|債務者に対する対抗要件

「債務者」が誤って二重弁済をすることがないように、債務者は、債権が譲渡されたことを知る必要があります。そこで、債務者に債権譲渡を対抗する要件は、通知または承諾とされています。「登記」とか「(債権証書などの)引渡し」ではありません。

つまり、債権譲渡の対抗要件は、

① 譲渡人(債権者)から債務者への通知、または、

② 債務者の承諾です。

通知・承諾のどちらか一方が必要です。

債務者への通知

債権の譲受人が、債務者に対してその債権を行使するためには、債権者=譲渡人から債務者に対して「債権が譲渡された事実」を通知しなければなりません。

通知は、債権を失う債権者=譲渡人がするからこそ信用があるわけですから、譲渡人がしなければならず、「譲受人」が通知をしても無効です。したがって、譲受人が債権者代位権により「譲渡人に代位して通知する」ことは許されません(大判昭5.10.10)。

しかし譲受人が、譲渡人の「代理人」として通知することは認められています(大判昭12.11.9)。代理の場合は、債権者=譲渡人の意思を受けて通知されるため問題はなく、実際にこの方法はよく用いられています。

債務者の承諾

譲渡人からの通知がなくても、債務者が承諾をすれば、譲受人は債権譲渡を債務者に対抗することができます。承諾というのは「同意する」という意味ではなく、「譲渡の事実を知ったことを表明する」という意味です。債権譲渡を知っているということで、債務者がそれを「認めるかどうか」は関係ありません。

「通知または承諾がない」以上、「たまたま」債務者が譲渡の事実を知っていても、譲受人は債権譲渡を対抗できず、したがって、債務者に履行請求しても、その債権の時効完成猶予の効力は生じません。

債権譲渡における債務者の抗弁

通知があれば、譲受人は債務者に債権譲渡を主張できますが、債務者は、その通知を受けるまで、つまり「対抗要件を具備するまで」に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。

たとえば、次のような事由です。

- 契約の取消しや解除による債権の消滅

- 弁済による債権の全部・一部の消滅

- 同時履行の抗弁権の主張

5|第三者に対する対抗要件

譲受人が「新債権者」となったことを「第三者」に対抗するには、通知・承諾が確定日付のある証書によってなされることが必要です。

1 第三者とは

「第三者」は、次の3者が重要です。

① 当該債権の二重譲受人

② 当該債権の差押債権者

③ 当該債権の質権者

「第三者」でないのは、次の3者です。これらの者に対しては、通知・承諾が「確定日付ある証書」でなされなくても、債権譲渡を対抗できるということです。

④ 譲渡債権の保証人

⑤ 抵当物の第三取得者

⑥ 債務者の一般債権者

2 確定日付のある証書

「確定日付のある証書」というのは、代表的なものでは「内容証明郵便」や「公正証書」などがあります。事例で確認しましょう。

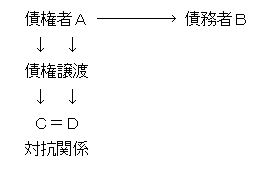

債権者Aが、債務者Bに対する債権をCとDに相次いで譲渡しました。

債権の二重譲渡ですね。譲受人CとDの優劣はどのように決めればいいでしょうか。

民法は、債権譲渡は、債務者への通知または債務者の承諾がなければ「債務者その他の第三者」に対抗できないと定めていますので、債権譲渡の優劣は、通知・承諾の先後で決まることとなります。

しかし、これだけでは、Dへの譲渡が遅い場合でも、A・B・Dが相談して「Cへの通知よりも先に来た」ということにすれば、Cの債権取得はDに優先されてしまいます。「譲渡の日付」を都合のいいように不正操作できるというわけです。

これでは安全な債権取引が害されるため、通知・承諾の「日付を動かせないようにする」必要があります。そこで民法はさらに、通知・承諾は確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗できないと定めたわけです。

「確定日付のある証書」は、郵便局長や公証人など職業的規律に服する人が、当事者の利害とは無関係の客観的な第三者の立場で日付を記載するので、取引当事者の不正によって日付を勝手に操作することが不可能となり、日付が法律上の権利を左右する場面では決定的な証拠力となります。

この結果、Cへの譲渡について「確定日付ある証書」で通知し、Dへの譲渡について「確定日付ある証書」によらないで、たとえば電話とかメールで通知すると、CがDに優先することとなり、債務者もCを真の債権者と認めなければならないのです。

ともに確定日付ある証書がある場合

債権譲渡の通知が、ともに「確定日付ある証書」によってなされた場合、その優劣は到達によって効力を生じます。

つまり、債権が二重譲渡され、ともに「確定日付のある証書」による通知があったときは、その優劣は「確定日付の先後」ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって決定されます(最判昭49.3.7)。

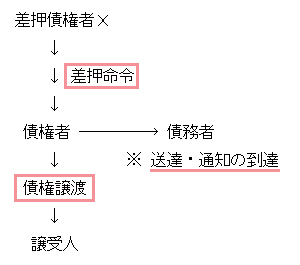

「確定日付ある譲渡通知」と「差押命令の送達」は同じ効力を有するので、双方が債務者へ到達したときは、その優劣は、通知・送達の到達の先後によって決まります。

たとえば、差押債権者Xの差押命令の「到達前」に、先に「確定日付ある譲渡通知」が債務者に届いているときは、債権譲渡が優先するため、債務者は、Xの取立てに応じる必要はありません(最判平5.3.30)。

6|債権譲渡における相殺権

ここは大きく改正されたところです。

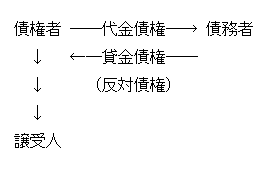

問題の所在は、たとえば、債権者が債務者に対して「代金債権」をもっていて、これを譲渡しようとするときに、実は債務者も債権者に対して「貸金債権」(反対債権)をもっているというような場合です。相殺できる状態にあるわけですね。

債権譲渡によって、譲受人は「代金債権」を取得するわけですが、債務者がもっている「貸金債権」によって相殺されてしまうのでしょうか。相殺されれば、譲受人の代金債権はゼロになるかもしれません。

はたして「債務者が、相殺をもって対抗できるのはどのような場合か」、それがここでの問題です。

新民法は、従来から錯綜していた「債権譲渡と相殺の関係」を整理し、次のように明らかにしました(469条)。

1 対抗要件を具備する前

まず、債務者は「対抗要件具備時より前」に取得した譲渡人に対する債権(反対債権=自働債権)による相殺をもって譲受人に対抗することができます(同1項)。

対抗要件具備というのは、通知・承諾のことです。債権譲渡の通知・承諾がある前に、すでに債務者が「反対債権」を取得している場合は、譲受人の債権と相殺することができます。

受働債権と反対債権(自働債権)とが、「相殺適状にあるかどうか」や「弁済期の先後」は、一切関係ありません(最判昭50.12.8)。判例は、相殺に対する債務者の期待保護を重視しているのです。

2 対抗要件を具備した後

債権譲渡の通知・承諾があった(対抗要件を具備している)のであれば、譲受人は有効に債権を取得しています。

普通に考えれば、旧債権者と債務者の間にはもう何もないわけで、対抗要件を具備した後に、債務者が旧債権者に対して「新たに債権を取得」しても、譲受人が譲り受けた債権とは何の関わりもなく、相殺が問題になる余地はないように思えます。

しかし、新民法は、債務者が「対抗要件具備時より後」に取得した旧債権者に対する債権であっても、その債権が、次の①・②であるときは、相殺をもって譲受人に対抗できるとしました(同2項)。

通知・承諾のあった後に取得・発生したものでも、相殺できるということです。これも、相殺に対する債務者の期待を保護するためなのです。

① 対抗要件具備時より前の原因に基づき債務者が取得した債権

② 譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

①の例としては、

たとえば、債権譲渡の対抗要件具備時より前に締結されていた「賃貸借契約」に基づき、対抗要件具備後に発生した「賃料債権」などです。対抗要件具備時より前に債権の発生原因が生じている以上、相殺の期待も生じているのが通常であることから、相殺が認められているのです。

②の例としては、

譲渡債権の発生原因となった売買契約や請負契約などの「同一の契約」から、債務者の反対債権が発生した場合です。

たとえば、債務者の取得した反対債権が、売買や請負の契約不適合を理由とする「損害賠償請求権」であるときには、それが「対抗要件具備時より後」に生じたものであっても、譲受人の債権と相殺することができるのです。

これにより、たまたま債権譲渡が行われたことによって、債務者が相殺できなくなるという事態を防止し、相殺への期待をより広く保護することになるわけです。

対抗要件具備時より前に取得した債権で相殺できるのはもちろん、具備時後に取得した債権でも、相殺できる場合があるからね。

債権譲渡があったからといって、旧債権者と債務者の関係がスパッと切れるわけではなく、ズルズルと続いているんですね。

宅建民法講座|テーマ一覧