|更新日 2023.3.16|公開日 2017.07.15

1|登 記

土地・建物などの不動産取引の物権変動を公示する方法が登記です。

登記というのは、要するに、国が作成管理する「登記簿」に、物権変動の内容を記載することです。土地・建物の「物権変動の履歴書」といえます。

現在では登記事務のオンライン化により、自宅等のパソコンで電子申請ができるようになりました。わざわざ登記所に出かける必要はなくなったのです。

登記手続については「不動産登記法」(毎年1問出題)に詳細が定められています。

1 対抗要件としての登記

前回の解説にあるように、民法は「物権の設定・移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」(176条)と定めていますので、所有権の移転・抵当権の設定などの物権変動は、単なる意思表示だけで効力を生じ、登記や土地・建物の引渡しなど特別な行為を必要としません。「登記」や「引渡し」がなくても、物権変動は生じます。

Aが所有不動産をBに売れば、Bは「登記をしなくても」所有権を取得し、AおよびAの相続人に対して、「登記なしに」不動産所有権を主張することができます。

まず、この点をしっかり理解しておきましょう。

続いて民法は「不動産に関する物権の得喪・変更(物権変動)は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」(177条)と定めて、当事者の意思表示だけで生じた物権変動も「登記がなければ第三者に対抗することができない」としています。

Bが、不動産所有権を「第三者」に対抗するには「登記」が必要ということです。

対抗というのは、「自分の権利を主張する」「自分が権利者であることを主張する」という意味で、「対抗することができない」「主張することができない」というのは、「この点で裁判しても、100%負けますよ」という意味です。

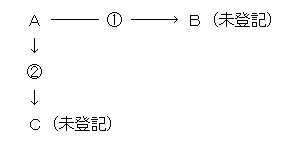

2 二重譲渡の例

対抗要件の意味を、最も典型的な不動産の二重譲渡で確認しましょう。

Aの土地が、①A→B、②A→Cと二重に売買(二重譲渡)されたとします。この場合、BもCも、取得した土地所有権が未登記のままであるときは、互いに「相手に対して」所有権の取得を対抗することができない状態にあります。

そして結局は「先に対抗要件である登記」を備えた方が完全に、つまり排他的に所有権を取得することができるわけです。これが「対抗要件」の意味です。

排他的・独占的に物権を取得するための要件ということですね。

先にBに譲渡され、その後にCが譲り受けたとしても、Cが「先に登記」をしてしまえば、Cは、登記のないBに対して土地所有権を主張できます。「契約をした時期」の前後で決まるわけではありません。

また登記が「対抗要件」ですから、先に、Bが土地の引渡しを受けていても「対抗要件」を備えたことにはなりません。

176条は、意思表示だけで物権変動を生じると定めていますが、同時に177条で、登記という「対抗要件」を採用しているために、「登記がない以上は、完全に排他性のある物権変動は生じない」「登記を備えてはじめて排他的に帰属する」ことになるのです。

権利の変動があった以上、この変動を迅速に登記して取引の安全を図るべきであり、これを放置した当事者は不利益を受けてもやむをえないというわけです。

したがって「登記」が残っているAも、完全な無権利者とはならないため、1度売った土地をもう1度売るというような「二重譲渡」が可能なのです。

2|対抗できない第三者とは

物権変動は、その登記をしなければ第三者に対抗できませんが、この「第三者」とはだれか、その範囲が問題となります。

1 第三者の範囲

意 味 当事者以外の者

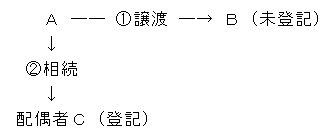

第三者というのは、物権変動の「当事者およびその相続人」以外の者をいいます。「当事者やその相続人」は、文字通り当事者であって、はじめから「第三者」ではありません。したがって、これらの者に対しては、登記なくして当然に物権変動を主張することができます。

たとえば、Aの所有地が、A→Bへ譲渡され、Bが未登記の間に、Aが死亡して配偶者Cが「相続」により所有権登記をしたという場合、Bは登記がなくても、土地所有権をCに対抗することができます。

相続人Cは、被相続人Aの「売主としての地位」つまり「当事者としての地位」をそのまま承継するのであって、これは当事者の交代であり、第三者ではないのです。

2 正当な利益を有する第三者

それでは第三者というのは、「物権変動の当事者およびその相続人」以外の者であれば、すべてをいうのでしょうか。

第三者 正当な利益を有する第三者

第三者というのは「すべての第三者」ではなく、「対立する相手方に登記がないことを主張するについて、正当な利益を有する第三者」に限定されます。「正当な利益を有する第三者」に対しては、登記がないと取得した権利を対抗することができません。

正当な利益を有する第三者

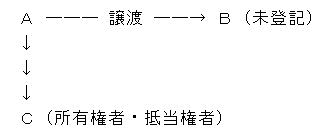

① 物権の取得者

A所有の不動産について、所有権を取得したBが未登記の間に、「同じ不動産」について対立する所有権・抵当権などの「物権を取得」したCが、第三者の典型です。

Bと対立するCは、Bに登記がないことを主張するについて正当な利益を有する第三者に該当するため、未登記のBは、Cに対して所有権取得を対抗できません。この場合、Cは取得した所有権・抵当権などの物権について登記をしていなくてもかまわないのです(登記をしていればその段階でCの勝ちですから)。

とにかく、Bが未登記である限りは、たとえCが未登記でも、Bは、Cに対して所有権を対抗できないのです。そして、Cが先に所有権や抵当権の登記をしてしまえば、Cは完全な権利者となり、Bはもはや所有権を取得することができず、あるいはCの「抵当権によって制限された」所有権を取得できるにすぎません。

② 賃借権者

上の例で、A所有の不動産について賃借権を有するCも、Bの「未登記を主張する正当な利益を有する第三者」にあたります。

たとえば、Cが賃借しているA所有の建物をBが買った場合、Bは登記がなくては、Cが賃借権の対抗要件(賃借権の登記、建物の引渡しなど)を備えていない場合でも、自分の所有権取得をCに対抗できません。

また、同じく、Bが所有権その他の物権を取得しても、未登記の間に、「その後」Cが賃借権を設定して先に賃借権の対抗要件を備えてしまえば、Bは後から登記しても、「賃借権の制限がある」所有権を取得することとなります。

③ 借地権者

Aの所有地について、Cが対抗要件を備えた借地権を有する場合、Cは、土地所有権を取得したBからみて「登記がなくては対抗できない第三者」にあたります。

Bが新しい土地所有権者として、借地人Cに借地契約上の権利(地代の請求や解約申入れなど)を主張するためには、土地所有権の登記が必要となります。

以上の場合に、第三者Cの善意・悪意は問題となりません。たとえCが悪意であっても、Bは登記がなければ、Cに対抗できないのです。これは「取引関係に立った第三者」に対しては、その主観的な善意・悪意を問題としないで「登記がない限り対抗できない」とすることが、不動産取引を簡明にする177条の趣旨に合致するからです。

重 要 「建物所有」を目的とする地上権または土地賃借権を「借地権」といいますが、借地権は、借地権そのものの登記がないときでも、借地上に借地権者が「登記ある建物」を所有するときには、これをもって第三者に「対抗」することができます(借地借家法10条)。

3|登記なしに対抗できる第三者

以上に反し「正当な利益を有しない第三者」に対しては、登記がなくても対抗することができます。

以下の者は、正当な利益を有しない第三者であって、対立する権利者は登記がなくてもその権利を対抗することができます。保護に値しない者に対しては「登記なんて要らないよ」というわけです。

正当な利益を有しない第三者

① 登記申請を妨げた第三者

たとえば、Bが、Aからその所有地を譲り受けて登記をしようとしているときに、Cが詐欺または強迫によってBの登記申請を妨げた場合は、後でCがその土地を譲り受けて登記を備えたとしても、Bに登記がないことを主張できません。

② 登記の申請義務を負う第三者

同じ例で、Bの法定代理人であるCが、Bのために登記する義務を怠って、自分のために先に登記を備えたとしても、Bに登記がないことを主張できません。

③ 背信的悪意者

さきほど、第三者の善意・悪意は関係ないといいましたが、重大な例外があります。いわゆる背信的悪意者です。

背信的悪意者というのは「権利取得の方法が著しく信義に反する者」「害意をもって取引関係に立った者」などをいいます。単なる「悪意」ではないのです。要するに、保護に値しない悪質な奴です。

たとえば、Aの所有地を取得したBがまだ所有権移転登記をしていないことに乗じて、Bに高値で売りつけ「不当な利益を得る目的」でAをそそのかし、A所有地を購入して先に移転登記を受けた場合のCがこれにあたります。

背信的悪意者Cは、Bに登記がないことを主張する正当な利益を有しないとされ、このCに対しては、Bは「登記がなくても」所有権を主張することができます。

では、背信的悪意者からの「転得者」についてはどうでしょうか。

判例は、「転得者自身」が背信的悪意でない限り「第三者」にあたるとしています(最判平8.10.29)。

④ 実質的無権利者

取引関係に立った外形はあるものの、実質的には何ら真実の権利を有しない者です。

たとえば、A所有の不動産について、Bが「文書を偽造して」移転登記をし、これをさらに、Cに譲渡して移転登記をしたような場合です。Cが、Bの登記を信頼したとしても、登記には公信力がないために、Cは何らの権利を取得しない実質的無権利者です。

Cは、登記上所有権を有するような外観をしていますが、Aは登記なくしてCに所有権を主張することができます。

⑤ 不法占拠者・不法行為者

正当な権原に基づかないで、不動産を占有する不法占拠者は、はじめから何の権利も有しないので、真の権利者は「登記がなくても」自らの権利を対抗できます。

たとえば、Aから建物を譲り受けて所有権を取得したBは登記がなくても、建物を損壊したCに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

宅建民法講座|テーマ一覧